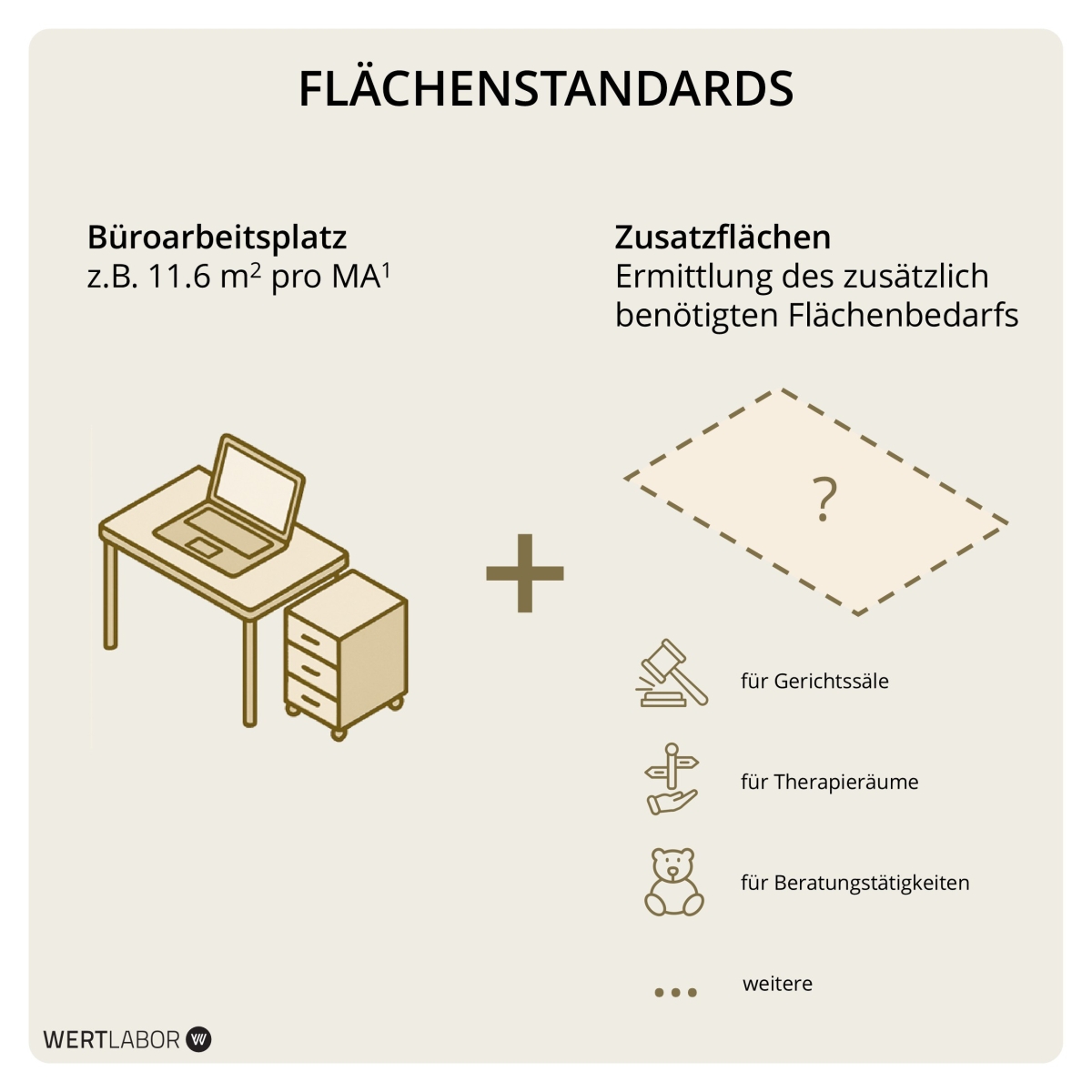

In vielen Immobilienstrategien sind Flächenstandards für Büroarbeitsplätze verankert. Das sind im Kanton Zürich beispielsweise 11.6 m² pro Mitarbeitende (MA)¹. Dieser Wert umfasst nicht nur den eigentlichen Arbeitsplatz, sondern auch anteilig Flächen wie Sitzungszimmer, Empfang und Servicezonen.

Doch was passiert, wenn die Nutzung nicht in dieses Raster passt? Wie sieht es beispielsweise bei einer Beratungsstelle Gesundheit aus, wo sich Beratungs- und Büroarbeit teilweise überschneiden – oder einem Obergericht bei welchem zusätzlich Gerichtssäle benötigt werden?

Diese Zusatzflächen sind zu definieren. Primär sind Städte und Kantone gefordert Standards für eben jene Spezialaufgaben, die der Verwaltung angesiedelt sind umzusetzen.

Folgende Überlegungen könnten bei der Entwicklung der Standards sinnvoll sein:

- Funktionsbasierte Ableitung: Welche Aufgaben werden erfüllt? Welche Raumtypen braucht es? Wie viele Mitarbeitende arbeiten heute und mittelfristig vor Ort?

- Vergleich mit ähnlichen Organisationen: Was bewährt sich in der Praxis? Wie definieren andere Kantone und Städte die Zusatzflächen?

- Standortrealität einschätzen: Flächenstandards gelten primär für die Planung auf der grünen Wiese. Der Bestand dient als Referenz z. um festzustellen was funktioniert und wo räumlich bedingt Mehrflächen nötig sind.

- Kulturwandel begleiten: Für eine erfolgreiche Implementierung des Flächenstandards empfiehlt sich für die betrieblichen Veränderungen eine professionelle Begleitung des Change-Prozesses.

Ziel ist dabei nicht nur eine moderne, effiziente und kosteneffiziente Organisationsstruktur, sondern auch gleichwertige Arbeitsbedingungen zu schaffen unabhängig vom Verwaltungsstandort oder Nutzerdepartement.

1 Quelle: RRB ZH Nr. 650/2023 vom 16.05.2023, Standard «Büro – Fläche, Ausbau, Bewirtschaftung», Version 1.0, Baudirektion Kt. Zürich.